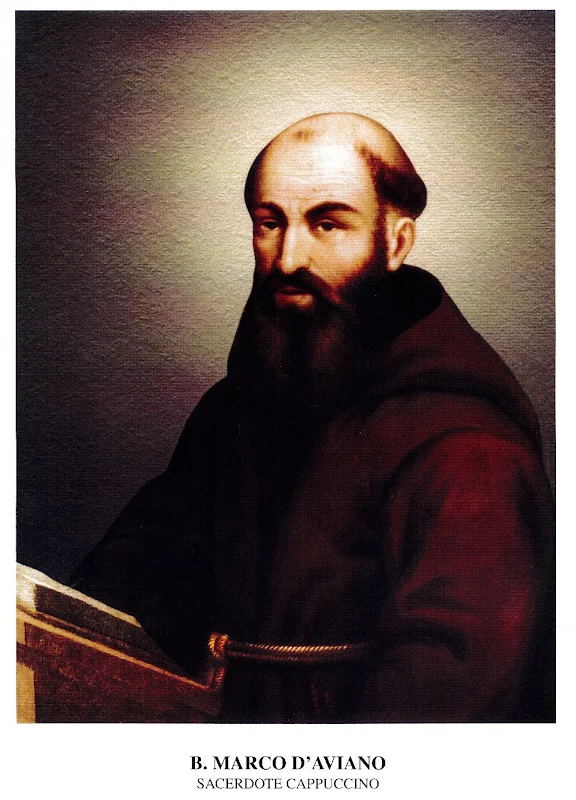

Beato Marcos de Aviano Capuchino Misionero Predicador. He aquí el inventor de Café Capuchino.

BEATO MARCOS DE AVIANO CAPUCHINO (1631-1699)

«¡Fe, hijitos míos,

fe! -repetía una y otra vez-. ¿Creéis?, ¿tenéis fe?». A coro y con fuerza

respondían: «¡Sí, creemos, tenemos fe!».

por Arturo M. de Carmignano di Brenta, o.f.m.cap.

Sacerdote capuchino. Gran predicador, taumaturgo y legado pontificio en la cruzada de liberación de la dominación turca. Fue un contemplativo itinerante por los caminos de Europa, artífice de una vasta renovación espiritual a la vez que defensor de la libertad y de la unidad de la Europa cristiana gravemente amenazadas. Nació en Aviano (Italia) en 1631 y murió en Viena (Austria) en 1699. Lo beatificó Juan Pablo II en 2003.

La omnipotencia divina actúa en medio de los sucesos humanos. Difícilmente se podrían encontrar palabras más apropiadas para resumir el comportamiento de Dios en el azar humano del Beato Marcos de Aviano. Munchas veces, en momentos determinados de esta vida, Dios intervendrá de forma imprevisible, en casos clamorosos, para imprimir un brusco viraje al curso de los acontecimientos. Entonces el padre Marco aparecerá, en manos de Dios, como un instrumento humilde siempre y dócil, pero también pronto y generoso para desempeñar una gran misión para el bien espiritual de los hombres, de la Iglesia, de toda la Europa cristiana.

Carlos Domingo

Nació en Aviano (Pordenone), en el Friuli occidental, al pie de los Alpes anteriores del Carniche, el 17 de noviembre de 1631, cuando acababa de esfumarse el íncubo de la famosa peste manzoniana. Fue bautizado el mismo día y le pusieron los nombres de Carlos y Domingo.

Sus padres, Marco Cristofori y Rosa Zanoni, pertenecían a la burguesía mejor acomodada del lugar. Por eso, después de haberlo mandado a la escuela de un maestro del pueblo, lo confiaron al mejor colegio de la región, el de los jesuitas de Gorizia. Allí permaneció hasta que, a los 16 años, se fugó.

El gesto del muchacho está en relación con la guerra contra los turcos que entonces había estallado, es decir, la guerra de Candia (1645-1669) emprendida con gran valentía y coraje por parte de la república de Venecia, en defensa de su última gran posesión en mares del levante. Una guerra titánica, llevada por tierra y por mar, que reavivó en el ánimo de muchos, al menos al principio, el entusiasmo de las cruzadas y que empujó a los jóvenes a huir de casa para enrolarse en el ejército.

Carlos Domingo, como otros, se dejó contagiar por el entusiasmo y huyó del colegio. Se dirigió a Capodistria, donde pensaba embarcarse en una nave veneciana. Pero, agotado por el viaje y sin blanca en el bolsillo, fue a llamar a la portería de los capuchinos. El superior, viejo amigo de la familia Cristofori, lo acogió paternalmente y le aconsejó volver a casa.

Probablemente este encuentro con los capuchinos de Capodistria marcó su destino. De hecho, pasado un año, pidió ser admitido en la Orden.

Fray Marcos

Entró en los capuchinos en septiembre de 1648, casi a los 17 años. Recibió el nombre de Marcos, el nombre de su padre.

Hizo el noviciado en el vecino convento de Conegliano (Treviso) bajo la dirección de un verdadero hombre de Dios: el padre Bernardo de Pordenone. Superados ciertos momentos de incertidumbre y de desaliento, lo realizó con gran provecho personal y satisfacción de todos. Emitió la profesión religiosa el 21 de noviembre de 1649, fiesta de la Presentación de la Virgen en el templo.

Trasladado a Arzignano (Vicenza), pasó allí un año en el retiro y en el trabajo, en espera de iniciar los estudios que habrían de prepararlo para el apostolado. Pero, al someterlo a un examen previo, los superiores lo juzgaron poco apto, insuficiente. Lo destinaron a ser simple sacerdote, sin otros quehaceres que el de celebrar misa, recitar el oficio en el coro, dar algunas bendiciones, cuidar de la iglesia y de la sacristía. Perspectiva poco lisonjera, por no decir humillante y angustiosa, que amortiguaba los más bellos ideales y condenaba a la inactividad a quien sentía en el corazón los impulsos más generosos. Imprevisible en sus caminos, la providencia se servía de todo esto para enraizarlo profundamente en la humildad y pulir progresivamente su espíritu mediante la renuncia y el sacrificio. Entre tanto, años más tarde -en 1655- fue ordenado de sacerdote por el obispo de Chioggia, Francisco Grasso.

Tal vez el padre Marcos estaba resignado a su suerte, cuando acontece algo imprevisto. Era a la sazón general de la Orden un capuchino veneciano, el padre Fortunato de Cadore, que en 1653 había venido a visitar la provincia. Naturalmente, se había encontrado también con el padre Marcos. Con intuición de sabio y de hombre de Dios, vio en aquel joven algo que otros no habían sabido ver. Y cuando en la provincia se estableció un curso de estudios hizo que lo admitiesen.

Los años siguientes fueron un período de intensa aplicación y preparación para el apostolado, y de un continuado avance en la vida espiritual. Era una maduración realizada en el silencio y en la humildad, de forma que nadie, al parecer, sospechó lo que se estaba realizando en su espíritu. Los otros hermanos no lograron ver en él más que un buen fraile, fiel a sus deberes, afable y caritativo con todos. Y nada más.

Terminados los estudios en 1664, le fue concedido «el título de predicador». Se abrían, por fin, ante él, luminosos senderos para el apostolado.

Predicador y hombre de oración

El padre Marcos se consideró en su vida, ante todo, como un predicador. Desde el momento en que recibió el permiso para predicar, por graves y urgentes que fuesen otros compromisos, daba siempre la preferencia al ministerio de la palabra.

Para comprender y valorar mejor lo que vamos a decir, conviene tener en cuenta los tiempos en que el padre Marcos recibió su formación y desplegó su actividad apostólica: el siglo XVII. No fue un siglo feliz para la oratoria sagrada. Los oradores más celebrados se proponían, con excesiva frecuencia, provocar la admiración, al estilo de los poetas y de los artistas. Hacían gala de una sorprendente erudición sagrada y profana. Con un hibridismo que hoy nos resulta indigesto, envolvían en un mismo discurso la Escritura y la mitología pagana, doctores de la Iglesia y poetas antiguos o modernos. Hacían continuo recurso a las figuras retóricas, a construcciones sintácticas retorcidas, paradójicas si no ya estrambóticas. Frecuentísimo era el recurso a los llamados «conceptos predicables» con los cuales el orador «conceptizaba», es decir, sutilizaba con morosa insistencia, sobre un texto sagrado o sobre un episodio bíblico, para deducir a través de analogías, metáforas, fantasías, conceptos raros, significados inauditos y conclusiones originales. Incluso la misma acción oratoria era muchas veces descompuesta, y el púlpito se transformaba en un escenario.

Pero no todo era negativo. No faltaban aspectos positivos, sobre todo en la predicación de los capuchinos. La tradición heredada del siglo anterior seguía ejerciendo una influencia beneficiosa. Las Constituciones, reimpresas oficialmente en 1643, hablaban claro y dictaban normas que estaban en los antípodas de la predicación usual en aquel tiempo; sea por el contenido, centrado en «el desnudo crucificado», sea por la forma, que debía consistir en «palabras desnudas, sencillas, humildes, aunque llenas de amor, ardorosas, divinas».

En esta tradición y en esta escuela se había formado también el padre Marcos. Al principio de su actividad, como se revela por sus manuscritos, aparece también como hijo de su tiempo: condesciende con cierta redundancia formal, con el empleo de metáforas exageradas y de «conceptos» preciosistas. Pero, con el transcurso del tiempo, fue simplificando y podando su lenguaje, hasta ponerlo en contacto con la sencillez evangélica y con las normas de las Constituciones capuchinas. Hasta hacerlo rápido y esencial, dirigido más que a la inteligencia, al sentimiento y al corazón. En este sentido fue y se hizo cada vez más, un predicador popular, en el noble sentido de la palabra; un predicador que, por la selección de los temas y por el modo de exponerlos, sabía adaptarse a la capacidad media de los oyentes y quería ser entendido por todos. Y lo lograba tan cumplidamente que nobles y plebeyos, magistrados y campesinos, acudían por igual a oírlo e igualmente sentían que les removía la conciencia y lo íntimo del alma.

La palabra «popular» no es sinónimo de improvisado. El padre Marcos nunca improvisaba. Preparaba sus sermones y los escribía diligentemente. Ahí están sus manuscritos para atestiguarlo: sermones de cuaresma, de adviento, del año, y muchos esquemas y notas.

Pero, más que en los recursos humanos, confiaba en la plegaria y en la contemplación. Se acordaba de la exhortación de las Constituciones capuchinas a los predicadores: que llevasen impreso «en el corazón al bendito Jesús», a fin de que «fuese la abundancia del amor la que les impulsase a hablar». Y tenía presentes también otras palabras en que se exhorta a poner todo empeño en «inflamarse como serafines del amor divino, para que, estando bien inflamados, pudiesen inflamar a los otros». De hecho, incluso cuando las multitudes lo asediaban, continuaba en su vida admirable de oración. Después de jornadas agotadoras, asegura un contemporáneo, «poco o nada dormía, quedándose en el coro, orando, cuatro horas más, regresando luego (hacia las veintidós horas) a la celda para descansar. Y a la media noche, para los maitines, era el primero que acudía al coro. Estaba allí como una estatua, por no decir extático, cantando las alabanzas divinas... Acabados los maitines, volvía a la celda hasta que los frailes se iban a dormir. Luego salía de nuevo y volvía al coro, llevando sus sandalias en la mano para no ser notado... Permanecía en el coro hasta 15 minutos antes de que los frailes se levantasen a rezar Prima, que retornaba a la celda... Así, armado de una fe viva, subía al púlpito».

Después de todo esto se comprende mejor el fervor de su predicación, y por qué, obedeciendo al impulso interior, sus gestos eran a veces dramáticos, su voz quebrada por la emoción, sus ojos arrasados de lágrimas. Y se comprende por qué la gente se agolpaba en multitudes enormes en torno a él y permanecía escuchándolo sin acordarse del tiempo que pasaba. «Sus sermones eran maravillosos -decía un notario de Bassano del Grappa-, su decir tan lleno que, deleitando y persuadiendo, aunque largo, no engendraba tedio alguno en quien lo escuchaba. Más bien las horas parecían minutos. Yo, que no soy hombre de mucha paciencia, con otros muchos lo probamos diariamente sin acordarnos del tiempo que se gastaba en oírlo predicar, con su lengua rápida, de la que manaban ríos de divina elocuencia... No caía en ciertos vicios modernos de metáforas ampulosas y parejas comparaciones... Su discurso era perfecto, continuado, bien trabado y distribuido en todas sus partes». Más adelante, escribe el mismo notario, un martes después de Pascua, en un sermón tenido en la plaza, asistieron cerca de 60.000 personas subidas en los tejados, en las ventanas, donde quiera hubiese un mínimo espacio utilizable. Y como no todos pudieron asistir, predicó de nuevo en las afueras de la ciudad, en una gran explanada. Todos «estaban pendientes de sus palabras y de sus gestos, mientras él, crucifijo en mano, les animaba al desprecio del mundo, al arrepentimiento de sus pecados, a pedir perdón al Señor. Y el propio gentío clamaba a voces pidiendo misericordia, con lágrimas en los ojos y dándose golpes de pecho... Yo, viejo de 65 años, en mi vida he oído ni visto que la presencia y la palabra de un hombre obren cosas tan grandes y maravillosas».

Y lo que acontecía en Bassano en 1690, acontecía dondequiera que se presentase. Junto con eso, a aquellas multitudes, además de la santidad y la fuerza de la predicación del siervo de Dios, les atraía la bendición apostólica con indulgencia plenaria, que él tenía permiso para impartir en determinadas circunstancias.

Apostolado entre los que sufren

La actividad apostólica del Beato Marcos puede ser dividida en dos etapas netamente distintas. La línea divisoria sería el año 1676, cuando la divina providencia, con otro de sus imprevistos virajes, imprimió una dirección nueva a su vida. Hasta entonces su predicación no debió ser distinta de la de otros. De este período sabemos tan sólo que un año predicó la cuaresma en San Miguel Extra, en la periferia de Verona; que en 1676 predicó la cuaresma en la capital de Altamura, en la Pulla; y que en ambos sitios consiguió notables resultados. En este mismo período, no obstante su renuncia, desde 1672 a 1675 fue guardián del convento de Belluno y posteriormente del de Oderzo.

Todo cambió a partir del 8 de septiembre de 1676.

Ese día, en Padua, con una bendición curó a una monja que hacía 13 años estaba postrada en cama. El hecho fue ruidoso y la gente, especialmente los enfermos, comenzaron a llegar al convento de los capuchinos. Llamado a Venecia, también aquí curó a muchos enfermos, entre ellos a algunos pertenecientes a la primera nobleza. Lo justo para desencadenar de una vez un enorme barullo. «Basta decir -escribía el guardián del convento- que durante quince días la ciudad entera se conmovió». Y se conmovió, sobre todo, la vida de los frailes, quienes, para librarse de él, no encontraron nada mejor que mandarlo primero a Lendinara (Rovigo) y luego a Verona. Todo inútil. No se logró que se perdieran sus huellas.

El padre Marcos era quien más sufría por estas cosas. Hubiera huido a esconderse Dios sabe a donde. Pero, como los superiores, para contentar a la gente le ordenaban que les diese la bendición, pensó en sacar, al menos, algún provecho para su apostolado. Las turbas acudían a él para conseguir curaciones y gracias materiales; pero él les impulsaba a pensar también en el alma. Ideó una singular y conmovedora función religiosa, cuyo centro y alma no era ya la bendición, sino el acto de contrición destinado a reconciliar al hombre con Dios y restituirle la vida sobrenatural.

Comenzaba con una exhortación para despertar sentimientos de fe y confianza en Dios, de reconocimiento por los beneficios recibidos, de íntima detestación de la propia ingratitud, de sincero arrepentimiento por los pecados cometidos. Con el tiempo la exhortación se transformó en una especie de diálogo conmovedor y apretado en el cual el siervo de Dios y los fieles intercambiaban expresiones de fe, de confianza, de dolor, de pesar por los pecados. La atmósfera se iba caldeando y terminaba con golpes de pecho, peticiones de misericordia y piedad, gritos de dolor. El propio padre Marcos en una carta habla de «un diluvio de lágrimas» y de «tanta compunción, llanto y voces doloridas, que parecía el día del juicio». El primero en abandonarse a tales manifestaciones era el propio padre Marcos, que parecía irradiar de su persona una fuerza irresistible y arrolladora.

Para hacer más fructuosa su obra, recomendaba, sobre todo, la confesión sacramental y la comunión. Los fieles le hacían caso, de modo que por muchos que fuesen los confesores que le acompañasen, resultaban siempre insuficientes. Al difundirse su fama, también la práctica del acto de arrepentimiento se difundió largamente no sólo en Italia, sino también en gran parte de la Europa católica, recomendado por los obispos, practicado por nobles y plebeyos, por príncipes y reyes. Para explicar su significado y facilitar la práctica, el Beato Marcos publicó unos opúsculos, que alcanzaron gran difusión. Además, el acto de contrición, impreso en múltiples hojas, era difundido en ocasiones mediante miles y miles de ejemplares distribuidos a su paso o a su llegada a las diversas poblaciones. El padre Marcos se tornaba así en el gran apóstol del acto de contrición, y durante un cuarto de siglo removió su mensaje penitencial la conciencia de Europa.

Después de la recitación del acto de contrición, y de una fervorosa exhortación, llegaba el momento más anhelado por los fieles: la bendición. Y entonces sucedían cosas humanamente inexplicables: lisiados que tiran sus muletas, enfermos que abandonan el lecho, o se declaran curados. No se puede excluir que a veces, dentro del clima del intenso fervor provocado por el siervo de Dios, la autosugestión jugase su papel. Pero, frente a ciertos hechos, no es posible la autosugestión. En 1681, por ejemplo, en Munich de Baviera, sólo en la iglesia de los capuchinos se recogieron 150 muletas, ochenta bastones, dos aparatos ortopédicos y otros objetos que habían dejado los enfermos curados. El propio duque de Baviera hizo recoger y publicar los testimonios auténticos de 117 curaciones. También el obispo de Augsburgo, el mismo año, ordenó una investigación sobre hechos similares acontecidos en su diócesis y mandó publicarla. Tuvo gran difusión. En otros lugares pasaba lo mismo.

Con el padre Marcos, apóstol del acto de contrición, se levantaba un fuerte viento de gracia que recorría ciudades y regiones, que dejaba una huella profunda no sólo en el recuerdo sino, sobre todo, en el alma de la población.

Primeros grandes viajes a través de Europa

Después de 1676, la fama del padre Marcos no tardó en difundirse dentro y fuera de Italia. Su poder taumatúrgico atrajo en torno a sí un número creciente de personas. Todo esto no tardó en transformar su predicación cuaresmal en una tarea extenuante. No tanto por la normal predicación cotidiana, cuanto por el continuo afluir de la gente a las horas más intempestivas. Los fieles venían de lejos, en grupos, incluso procesionalmente, cantando y rezando. Se paraban ante una ventana vecina a la iglesia, y pedían la bendición. El padre Marcos no sabía negarse. Se llegaba a la iglesia o simplemente se asomaba al balcón, hacía la exhortación e invitaba al acto de contrición y daba la bendición. Y esto cuatro, cinco, diez veces, de día y de noche. «Es tan grande el concurso del pueblo que no estoy tranquilo ni de día ni de noche», escribía al emperador Leopoldo I. Y en otra ocasión: «Son tantas las ocupaciones que me parece imposible pueda resistir sin una especial ayuda divina».

A la predicación ordinaria se juntó pronto otra gravosa tarea: los viajes largos y agotadores que, por deseo de este o del otro príncipe, por orden de los superiores y del papa, debía emprender a todo lo largo de Europa. Comenzó en 1680, cuando el duque Carlos V de Lorena, cuñado del emperador y gobernador del Tirol, lo reclamó junto a sí. Su consorte, Eleonor María, hermana de Leopoldo I, en 1678 había tenido, por fin, un hijo que ella atribuía a las oraciones del siervo de Dios. Ahora el duque se había fracturado una pierna al caer de un caballo y esperaba curar con la bendición del padre Marcos. Pidió al papa y a los superiores se lo enviasen a Innsbruck. Fue y lo acogieron como a un santo. Y, no hace falta decirlo, el duque fue curado.

De Innsbruck tuvo que seguir a Munich donde lo requería el duque Maximiliano Felipe. Para suerte de él lo escoltaba la guardia, de otro modo lo hubiera ahogado el entusiasmo de la gente.

Al volver se paró en el convento de Arco, en el Trentino, porque se había herido en un pie y además sabía que también el arzobispo de Salzburgo y el emperador habían pedido al papa el poderlo ver. Así a primeros de agosto, bajo la canícula, recibe orden de ponerse en marcha. En Salzburgo la catedral fue incapaz de contener la gente y hubo de predicar al aire libre. El emperador, que se encontraba en Linz, quería, por su parte, no sólo oírlo predicar y recibir repetidamente su bendición, sino también tener con él conversaciones íntimas, confidenciales.

De Linz pasó a Neuburg, en el Palatino, donde le esperaba el padre de la emperatriz, el conde palatino Felipe Guillermo con sus once hijos y su consorte. Aquí, entre otros, tuvo lugar un hecho que logró amplia resonancia en todos los países alemanes. Mientras predicaba en la iglesia de San Pedro, en presencia de los príncipes y de una gran multitud, la estatua de la Virgen con el niño en brazos, se animó, volviendo los ojos ora al cielo ora al padre Marcos que estaba en el púlpito. La conmoción fue indescriptible. El prodigio siguió repitiéndose más adelante, de cuando en cuando, en meses y años sucesivos. Tenemos de ello muy autorizada confirmación en las cartas que el conde palatino escribió al siervo de Dios.

De Neuburg hubo de continuar el viaje por Bamberg, Würzburg, Worms, Maguncia, Coblenza, Colonia, Düsseldorf. El 16 de noviembre se encontraba en Augsburgo, donde el obispo Juan Cristóbal von Freiberg anhelaba su venida como «la cosa más querida y deseable». Fue acogido con una procesión entre el repicar de todas las campanas. Los resultados sobrepasaron las más risueñas esperanzas del prelado.

El padre Marcos tornó a Italia en diciembre del mismo año 1680. Fue un año agotador, comenzando con las extenuantes fatigas de la cuaresma, continuado con dos largos viajes allende los Alpes, recorriendo miles de kilómetros, siempre a pie. Y más que el caminar le resultaba fatigoso el continuado asedio de los fieles, que acudían de todas las partes, acechaban por los caminos y, con la indiscreción de las muchedumbres, lo oprimían, querían tocarlo, le cortaban trozos de hábito, le repelaban la barba. Las aglomeraciones eran a veces impresionantes. «Si el propio emperador viniese a Augsburgo acompañado de otros soberanos -escribía el prior de los cartujos de Buxheim-, pienso que no habría un similar concurso del pueblo».

Y luego estaban la predicación que, aunque breve, era ininterrumpida y el acto de contrición. Y lo extraordinario era que lograba hacerse entender, aún sin saber alemán. Se expresaba en una mezcla de italiano, latín y de frases alemanas que había aprendido. Tal vez, más que comprender la gente intuía lo que iba diciendo al observar su persona, oyendo las inflexiones de la voz y siguiendo sus gestos y movimientos. De hecho tenemos el dato de que conmovía hasta las lágrimas. «Hace llorar incluso a quienes no le entienden», escribía un padre jesuita. Y el nuncio de Colonia: «El concurso que llevan consigo estas breves prédicas es tan numeroso que no ha visto cosa igual en la ciudad nadie de los nacidos». Y no sólo era la predicación la que atraía a la gente, sino también, y sobre todo, las bendiciones y los maravillosos sucesos que tenían lugar. Florecían los prodigios como rosas en primavera.

El año siguiente, 1681, fue más agotador, si cabe. Predicaba la cuaresma en la importante iglesia de San Polo. Por orden del papa y de los superiores hubo de ponerse en camino para los Países Bajos, donde la princesa Ana Isabel de Vaumont esperaba obtener la curación del duque Carlos Enrique de Lorena, su marido. Pasando por Mantua, se encontró con el duque Fernando de Gonzaga y, por encargo del papa, trató de inducirlo a poner un poco de orden en su vida privada. Luego, siguiendo por Milán y Turín, llegó a Francia donde, por razones prevalentemente políticas, fue tratado indignamente por Luis XIV. Sin permitirle acercarse a París, donde le requería María Ana Cristina, esposa del delfín Luis, lo hizo conducir hacia el norte en un carro de paja.

Llegó a Mons, en los Países Bajos españoles, prosiguió hasta Bruselas y Amberes. Recorrió después Westfalia, Gueldria, Renania, el Palatinado, Suevia; atravesó luego Suiza, entró en Italia por el San Bernardo y llegó a su convento de Padua a finales de septiembre. Un gigantesco viaje de casi seis meses. Durante ellos, pocos fueron los días que no predicó dos, cuatro, cinco y hasta más veces. Sin contar que era obsequiado por los más grandes personajes de Europa. Huelga hablar de los prodigios que, como siempre, florecieron a su paso. Por descontado que, entre ellos, hay que mencionar la curación del duque Carlos Enrique de Lorena.

El padre Marcos y el emperador Leopoldo I

Después de la predicación cuaresmal de 1682, el padre Marcos debía ir a España; pero Luis XIV no le dio pasaporte para atravesar Francia. Por ello recibió orden de marchar a Austria, donde el emperador deseaba consultarle.

Leopoldo I, hijo de Fernando III, había subido al trono imperial muy joven, en 1657, tras la muerte de su hermano mayor Fernando. Como hombre, estaba dotado de notables cualidades: era generoso y magnánimo, inteligente y culto, de una moralidad irreprensible. Pero dejaba mucho que desear como emperador, sobre todo por su falta de energía y decisión. De aquí los grandes abusos en la administración de justicia, exasperante lentitud burocrática, permisividad con los poderosos, etc. Leopoldo tenía conciencia de ello, sentía gran disgusto, pero no era capaz de corregirse. Tenía necesidad de alguien que no tuviese miedo de ponerlo frente a su responsabilidad y decirle incluso aquello que los ministros no le manifestaban. Necesitaba de alguien que fuese capaz de estimularlo y de reprocharle incluso las deficiencias. Este debía ser precisamente el padre Marcos, el cual, además de ser consejero y padre espiritual, fue para él una verdadera conciencia crítica.

El mismo Beato Marcos, en carta al emperador, expone el programa al cual supo mantenerse siempre fiel: «Habiéndoseme dado el encargo de... procurar el bien de vuestra cesárea majestad, que es el del alma, me dejaré guiar por principios celestiales, ciñéndome a aquella verdadera, sincera, simple, desinteresada sinceridad y veracidad que el mundo pasajero y engañoso no permite entrar en las cortes de los grandes príncipes, con gravísimo daño público y privado». Y, en efecto, él fue siempre de una gran sinceridad, mostrando una libertad de palabra que alguien calificó de «estrepitosa». La correspondencia epistolar entre ambos -164 cartas del emperador y 153 del padre Marcos-, que era como la prolongación de sus conversaciones, revela hasta qué punto se puede unir franqueza y energía, incluso ante un emperador, si bien acompañadas del mayor respeto. Eran la franqueza y la energía de quien se dejaba guiar por el espíritu del Evangelio, y que no aspiraba a hacer valer una determinada orientación política o un determinado interés humano, sino los derechos de Dios, de la religión católica, de la justicia. Eran, en pocas palabras, la franqueza y la sinceridad de quien era consciente de estar desempeñando una misión personal confiada a él por Dios y por la Iglesia. «Mis buenos consejos -escribía- [están] fundados, ante todo, en Dios por quien quiero ser dirigido en todo y en toda circunstancia».

Fue una fortuna para Leopoldo I tener junto a sí un consejero tan valioso precisamente cuando se avecinaban tiempos tan duros. Es sabido que el imperio, dividido en 350 estados, pequeñas regiones y ciudades libres, se encontraba tambaleante por complicados problemas religiosos y políticos. Además, Francia, eterna enemiga de los Habsburgo, no dejaba de desplegar su acción disgregadora, tendente a romper o aflojar la cadena habsburguiana que le oprimía desde el Rin, los Países Bajos, los Pirineos. Por ello provocaba y sostenía en Hungría una fracción de rebeldes, muy activa y peligrosa; ayudaba a los polacos a hacer otro tanto, e incluso hostigaba secretamente a los turcos para que desencadenasen la guerra contra el emperador.

El padre Marcos había dado comienzo a su misión en 1680. Ahora, en 1682, volviendo cerca del emperador, se demoró allí un mes y, en repetidos y confidenciales coloquios, no tuvo miedo en denunciar injusticias, corrupciones, atropellos a la libertad eclesiástica, cosas que él ya conocía de buena fuente. Esto no le impedía el ejercicio del ministerio sagrado. Célebre entre todas fue la función que tuvo lugar el 12 de julio, en la catedral de San Esteban, llena hasta los topes. El padre Marcos celebró la misa y los soberanos, con otros muchos, recibieron de él la comunión. Después, la recitación del acto de contrición hubo de hacerse al aire libre, en amplia plaza de hierbas, siendo increíble la conmoción que supo suscitar.

Apenas terminada su misión volvió a Italia, no obstante la insistencia de Leopoldo I para que prolongase su estancia en Viena. A su vuelta hubo de emprender otros viajes, hasta que una grave dolencia lo postró en cama.

Liberación de Viena

De años atrás se venía temiendo una agresión turca por la parte de Hungría. Últimamente los temores se hacían cada vez más concretos, hasta transformarse en pavorosa certeza. Efectivamente, el gran visir, Kara Mustafá, después de haber reorganizado el imperio otomano y obtenido seguridades de que el rey de Francia no se opondría, centró sus tropas en Adrianópolis. Al principio de 1683 se puso en marcha hacia Hungría y Austria con un ejército de cien a ciento cincuenta mil hombres. Masa imponente a la cual el emperador no podía oponer más de 40.000 soldados al mando del duque Carlos V de Lorena.

Al lado de Leopoldo, con una eficaz ayuda financiera, se colocó el papa Inocencio XI, que ya con anterioridad se había movido para unir a los príncipes cristianos en una cruzada antiturca, pero que siempre había chocado con la oposición de la Francia de Luis XIV. También Polonia, con su rey Juan III Sobieski, después de algunas indecisiones y tanteos debidos a las amenazas de Francia, el 18 de abril, se alió con el emperador. De igual modo algunos de los príncipes del imperio prometieron ayuda en hombres y armas.

Pero, mientras el ejército cristiano era sólo un proyecto, Kara Mustafá, con el pleno apoyo de los rebeldes húngaros, invadía la Austria inferior y, a mediados de julio, ponía cerco a Viena. Para salvar la capital se imponía una marcha contrarreloj. ¡Ay, si cayese! Podía realizarse el proyecto de los turcos de abatir toda resistencia, marchar sobre Roma y hacer de San Pedro las caballerizas del sultán.

Por desgracia, costó Dios y ayuda antes que los aliados pudieran reunirse en Austria superior, donde se había refugiado Leopoldo I. Y además cuando, a comienzos de septiembre, lograron encontrarse, no supieron hacer otra cosa que pelearse entre sí por el mando supremo del ejército, pues ninguno quería someterse al otro. Mientras tanto, las condiciones de vida en Viena se hacían día por día más trágicas y hasta insostenibles.

Fue entonces cuando la providencia hizo intervenir al padre Marcos. Llegado rápidamente a Austria por orden del papa, fue al encuentro del emperador en Linz y, el 5 de septiembre, interviene en el consejo de guerra cerca de Trulln, donde desplegó una decisiva actividad mediadora, allanando contrastes y divergencias. Él mismo reconoció más tarde haber «apresurado el socorro al menos en diez días... Que si se hubiese tardado tan sólo cinco, añadía, tal vez hubiera caído Viena».

El 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de la Virgen, antes de dar comienzo a la marcha para dirigirse a la asediada capital, el padre Marcos celebró la misa, en la que Sobieski hizo de acólito, ante todos los jefes del ejército. Al terminar, escribe Sobieski, «nos dirigió una exhortación extraordinaria... Nos hizo repetir con él muchas veces: ¡Jesús, María! ¡Jesús, María!». Después del acto de contrición, impartió la bendición. El rito se repitió a la mañana siguiente, en el monte de Kahlenberg que domina la ciudad de Viena. Y, después de haber pronunciado nuevamente un encendido discurso y dada la bendición a las tropas, se dio comienzo a la memorable batalla, que había de decidir la suerte de la capital y cuyo resultado tendría incalculables consecuencias para toda la cristiandad.

La victoria fue total. Los turcos fueron completamente arrollados, huyeron dejando en el campo de batalla 10.000 muertos, frente a 2.000 de los cristianos. El padre Marcos, que durante la batalla no había dejado de moverse entre la tropa para animarla y bendecirla, tenía el corazón que le reventaba de alegría. Como todos, desde luego.

Lamentablemente, no supieron aprovechar la victoria y sacar de ella todas las posibles ventajas. En vez de perseguir al enemigo, se le dejó la posibilidad de reorganizarse y conservar gran parte de Hungría. Inútiles fueron los consejos y apremios del padre Marcos, unidos a los del nuncio y del duque de Lorena. Por fin, el siervo de Dios, aburrido de tanta insensatez y persuadido de que su misión había llegado a su término, retornó a Italia. Inútil fue la insistencia del emperador para retenerlo consigo.

Cruzada contra el turco

Sin duda que el padre Marcos no pensaba que la liberación de Viena representase, en los planes de la providencia, otro súbito viraje en el curso de su vida. No imaginaba que él mismo llegaría a ser «el brazo derecho de la santa liga». Tal vez comenzó a entreverlo en las cartas en las que el emperador, el duque de Lorena y Sobieski, le anunciaban siempre nuevas victorias. Con mayor claridad debió intuirlo, cuando Leopoldo I y otros se dirigieron a él, para que solicitase a la república de Venecia entrase en guerra al lado de los aliados y atacase a los turcos por mar. Así actúa él, aprovechando la circunstancia de que en 1684 se encontraba predicando la cuaresma en la misma Venecia, en la parroquia de San Casiano. Puso así las premisas para una alianza ofensiva y defensiva que, con el nombre de la «Liga Santa», como la apellidó Inocencio XI, comprendiese al papa, al emperador, Polonia y Venecia. De hecho, en un cierto momento escribía a Leopoldo I: «Ya veo que Dios me quiere entregado al bien de la cristiandad y muy a gusto me someto a su voluntad». Palabras éstas que expresan, en síntesis, la idea que él se había formado de la guerra contra los turcos y la razón por la cual colaboraba: era una lucha por el cristianismo, una cruzada afrontada por voluntad de Dios, y, en cuanto a él correspondía, por una vocación del todo peculiar. Todo su comportamiento posterior se inspirará de forma clara y lineal, sobre esta convicción.

Desde 1684, cuando no estaba impedido por enfermedad y después de la predicación cuaresmal, cada año pasaba los Alpes para encontrarse con el emperador y, hasta 1688, se acercó a Hungría o a los Balcanes para estar junto al ejército. Apenas llegado al campamento, se prodigaba en la asistencia espiritual a la tropa y a los oficiales, a fin de que todos tomaran conciencia clara de que no era ésta una guerra como otra cualquiera, sino una cruzada. Con esta finalidad organizaba una gran función penitencial, con confesión y comunión, que terminaba con la bendición papal.

En referencia a los mandos se esforzaba, particularmente, en mantener entre ellos la concordia, allanando desacuerdos, antagonismos, contrastes que, con excesiva frecuencia, retardaban y hacían fracasar los proyectos. Particular vigilancia ejercía contra la traición de aquéllos que, corrompidos por el dinero francés, hacían lo posible por entorpecer y sabotear los planes militares. Contra estos traidores era de una severidad inexorable: denunciaba su maldad y recomendaba al emperador tener los ojos abiertos. Había en los jefes otros abusos que le amargaban profundamente y que él se esforzaba en cortar: las gravísimas injusticias contra los inferiores y los indefensos. Mientras aquéllos derrochaban de forma increíble y gastaban enormes sumas en diversiones y en el juego, los soldados eran, con frecuencia, desatendidos, mal pagados o no pagados en absoluto. Peor aún, se llevaban a cabo pillajes y violencias inhumanas contra la población de los pueblos conquistados, que eran despojados de todo y reducidos a la desesperación. Las protestas y denuncias que sobre el particular encontramos en sus cartas al emperador, son de una fuerza y violencia dignas de un Juan Bautista. Cuando constataba que sus esfuerzos y reclamaciones no valían para nada, dejaba el campamento e iba a protestar personalmente ante el emperador.

Si su misión fue, en general, de gran provecho para el bien espiritual de los combatientes, no fue menos ventajosa para el triunfo de las armas. Basta leer los documentos de la época para comprender que su acción en modo alguno era extraña al éxito de ciertas empresas, como la conquista de la formidable fortaleza de Buda, considerada «la llave del imperio otomano» y «el escudo del Islam» (1686). Incluso puede decirse, y lo confirma el propio padre Marcos, que la toma de otra gran fortaleza, Belgrado, considerada asimismo «llave de los Balcanes», se debió principalmente a su influencia, contraria a la de la mayor parte de los jefes militares: «Si yo no hubiese estado allí -escribe al emperador-, nunca se hubiese conseguido lo que se logró». «Sólo yo me opuse a todos los contradictores, sin cuidarme de las persecuciones y afrentas que podrían aguardarme». E incluso se puede añadir que se hubieran obtenido mayores ventajas si se le hubiese escuchado algo más.

Después de 1688, o sea, después de la conquista de Belgrado, el padre Marcos no volvió a los campamentos y se vieron las consecuencias. Para parar la marcha de los imperiales hacia Constantinopla, Francia entró abiertamente en guerra. Asediado por dos frentes tan distantes, Leopoldo I se vio pronto en mala situación, incluso porque Polonia había salido prácticamente de la Liga hacía tiempo, y el papa daba poca o ninguna ayuda. Se perdió Belgrado. Austria inferior volvió a temblar por las correrías de las hordas musulmanas. La misma Viena fue presa del terror ante la posibilidad de un nuevo asedio.

En estas circunstancias, nuevamente trágicas, el padre Marcos continuó, sobre todo en el verano de 1697, al lado del emperador para ayudarlo y sostenerlo, y para estimular a los ministros, que no sabían dónde volver ya los ojos, para reunir el dinero necesario con que pagar a los soldados. Y, sobre todo, para movilizar espiritualmente a la población e invitarla a la oración, a la penitencia, a una verdadera cruzada penitencial. Y precisamente mientras esta cruzada estaba en pleno desarrollo, llegó la noticia de la victoria memorable obtenida por el príncipe Eugenio de Saboya, en Zenta (11 de septiembre de 1697). Victoria que destruyó completamente el poderoso ejército que Mustafá II había preparado para invadir Hungría. No pocos vieron en esta victoria la respuesta del cielo a la cruzada penitencial promovida por el padre Marcos. Y podría añadirse que la intrepidez, la energía, el valor del siervo de Dios en medio del pesimismo generalizado provocaron la admiración de todos. En Viena decía la gente que él solo había hecho más que todos los demás juntos.

Algo semejante hizo tres meses más tarde en Venecia, para lograr el final de una debilitante lucha. En ella tomaban parte, además del dux y del patriarca, diversos obispos, el senado en pleno y una multitud innumerable. El padre Marcos escribió al emperador que nunca se había visto nada parecido. El dux, conmovido, le echó los brazos al cuello exclamando: «Padre Marcos sois el refugio de nuestra república».

Hombre de Dios y amigo de los hermanos

Es inevitable que tengamos que «sobrevolar» sobre tantos sucesos de la vida del Beato Marcos. Entre otros motivos porque ésta fue excepcionalmente activa. Entre predicación, viajes a las cortes de los príncipes, apostolado en el ejército, bendiciones continuas, gran parte del año era un incesante girar de ocupaciones que le obligaban a permanecer fuera del convento. Y, sin embargo, si hubo alguien que amase el retiro y la oración fue él. No sólo porque toda empresa suya iba precedida, acompañada y seguida de la oración, sino porque, sin cuidarse del cansancio, robaba las horas al sueño, hasta pasar la mayor parte de las noches en oración. Por lo demás, en el ejercicio mismo de su misión tenía «su corazón de continuo elevado a Dios». Cuando estaba lejos de su convento, suspiraba por el momento de tornar a él «para estar retirado allí, en su pobre celda, a fin de darse todo a Dios y procurar inflamarse en amor divino». Por eso, «contaba los días que le faltaban para llegar». Y era feliz cuando se encontraba en su celda; «apartado de la conversación con los hombres -escribía-, estoy todo con mi Dios, y me parece que estoy en el paraíso».

Hay un aspecto de su piedad que merece destacarse: la devoción a la eucaristía, sobre todo a la santa misa. «Durante toda la noche se preparaba para celebrar este gran sacrificio». Cuando se presentaba en el altar, «inspiraba devoción a todos. Antes de empezar estaba un cuarto de hora en medio del altar, estimándose a sí mismo, al parecer, como indigno de ofrecer tan grande sacrificio». A veces empleaba hora y media en la celebración y, especialmente en la consagración, parecía «estar en éxtasis». Su misa era por ello llamada «una misa angélica».

Igualmente profunda era su devoción a la Virgen. Se abandonaba a ella con total confianza. En las circunstancias más difíciles y desesperadas exhortaba a todos, especialmente al emperador, a recurrir a ella e invocarla con los títulos de «Auxilio de los cristianos», «Refugio de los pecadores» y otros parecidos. Al comienzo de casi todas sus cartas, junto con el nombre de Dios y de Jesús, escribía el nombre de María. La invocaba siempre, sobre todo al dar sus milagrosas bendiciones. Y parece que, como premio a su gran devoción, Dios había obrado su primer clamoroso milagro en un 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de María.

Entre las virtudes que más particularmente distinguieron la espiritualidad del siervo de Dios, hay que recordar su fe y confianza en el Señor, su eficiente caridad hacia el prójimo, una profunda humildad en su propio comportamiento.

La fe era, realmente, la fuerza íntima que inspiraba sus pensamientos, sus palabras, su vivir entero. Era la atmósfera en que respiraba y vivía su alma. Uno de sus hermanos atribuía exclusivamente a esta su gran fe los milagros que obraba, pues, en lo demás, en nada se distinguía de los otros religiosos. Alguien lo calificó como promotor de una fe ardiente. Que esto fuese verdad se colige de ciertos pasajes de los discursos que hacía antes de impartir la bendición. Sabía despertar entre los oyentes una fe y confianza que les hacía sentirse inmersos en una atmósfera sobrenatural: «¡Fe, hijitos míos, fe! -repetía una y otra vez-. ¿Creéis?, ¿tenéis fe?». A coro y con fuerza respondían: «¡Sí, creemos, tenemos fe!». Y sucedía el milagro.

Muy viva era su caridad con el prójimo. No le bastaba fatigarse por el bien espiritual hasta el límite de lo posible -habría dado la sangre por la conversión de pecadores e infieles-, sino que se interesaba también por sus necesidades temporales. Buscaba el pan para los pobres en tiempo de carestía, como lo hizo en Sermide en 1677, en Bassano del Grappa en 1690, en Fratta Polesine en 1693, y también en otras partes. Llevó la paz donde había discordia: entre los ciudadanos de Saló en 1693, entre los hebreos y los ciudadanos de Padua en 1684, y entre los religiosos, en los Países Bajos, en 1681. Protestó enérgicamente contra las injusticias y pedía castigos ejemplares para los opresores de los pobres y débiles, como fue el caso de Hungría. Consolaba y aliviaba a los enfermos, etc. Era la del padre Marcos una caridad que no se arredraba ante ninguna dificultad.

Pero la virtud que más le distinguió fue la humildad, unida a la mansedumbre. Un contemporáneo escribía de él que «en todo respiraba mansedumbre, todo ternura». Otro afirmaba que su cara podía llamarse «cara de ángel» y que con sólo mirarla «quedaban los corazones llenos de la dulzura del paraíso», más aún, «inmediatamente se conmovían hasta derramar lágrimas». «Su humildad, prosigue, no tiene límites, siendo en todo afable, benigno, cortés». Puede ser que hablando así exagerase un poco. Pero no es el único en expresarse en tales términos. También el guardián de los capuchinos de Munich escribía que «todos se sentían felices al ver la bondad de su rostro».

A enraizarlo en la humildad contribuyeron su propio temperamento retraído, modesto, de pocas palabras, como las circunstancias en las que, por disposición divina, hubo de encontrarse desde la juventud. Recordemos la humillante exclusión de los estudios de que fue objeto, no obstante la notable inteligencia, claridad de ideas y perspicacia de que dio prueba más tarde en cuestiones muy complicadas. No sin fundamento el nuncio de Venecia, Andrea de Santa Cruz, le reconocerá, con ocasión de tratar cuestiones político-religiosas enmarañadas, que tenía «una capacidad superior a su profesión». Ni siquiera después de haber sido admitido a los estudios fueron apreciadas sus cualidades intelectuales. Les engañó su apariencia humilde y sumisa, además de cordial y cortés con todos. Por ello sus hermanos no supieron ver en él más que un buen fraile entre tantos, infravalorando incluso sus dotes espirituales.

Más adelante, el obispo de Bressanone, Paulino Mayr, lo presentará como «siempre llevado a hundirse en su propia nulidad». Tal vez por esto insistió tanto en que se le descargase del oficio de guardián de Belluno y de Oderzo. Por él mismo nunca hubiera logrado nadie revelarlo al mundo, si Dios no hubiese intervenido en 1676. Y todavía entonces los otros frailes se quedaron maravillados al aparecer los primeros hechos milagrosos. Y hasta daban la impresión de quedarse desconcertados, como si Dios hubiese tenido una distracción, si no ya un desacierto, al haberse servido de un hombre como éste para empresas tan grandes. En cuanto a él, conservó inmutable su propósito de permanecer desconocido y arrinconado en su nada, aunque todos le llamaban el «padre santo». Siguió considerándose un «indignísimo sacerdote», «un palo seco útil sólo para ser arrojado al fuego», o más simplemente un «pobre pecador», como se firmaba siempre en sus cartas. Las aclamaciones, más que una lisonja, eran para él un tormento. Caminando entre el gentío que se apretaba en torno a él lleno de admiración y veneración, ni siquiera osaba levantar los ojos del suelo. Y cuando por devoción intentaban cortarle trozos de hábito decía enrojecido: «Preferiría que me cortasen la carne». Su compañero de muchos viajes, el padre Cosme de Castelfranco, nos descubre cuáles fueron sus sentimientos después de las aclamaciones. Tras haberlo confesado durante varios años, confió a un amigo: «No puedo decir de qué se acusaba en la confesión, pero sí aquello de lo que no se acusaba: nunca le oí acusarse de un sólo pensamiento de propia complacencia».

Podría añadirse que todo esto contrasta con la actitud de firmeza que se dice tenía frente a los poderosos. En realidad, fue precisamente la humildad y la despreocupación de todo éxito humano, y del suyo personal, lo que le hizo ser tan franco. Lo señala así el nuncio de Viena escribiendo a la secretaría del papa: «Libre de segundas intenciones, habla con toda claridad». Por otra parte, su actitud humilde y respetuosa, no obstante la firmeza de sus palabras, era lo que disponía, incluso a los poderosos, a aceptar las verdades más molestas, y hasta las reprensiones, que a otro no se las habrían aceptado. Nos lo asegura el embajador en Venecia, el conde Francisco de la Torre, escribiendo al cardenal Cibo, secretario del papa: «Estoy seguro que si vuestra eminencia tuviese oportunidad de conocer a este hombre quedaría altamente satisfecho, porque es tratable, muy humano. Sabe conciliar en torno a sí veneración y respeto al mismo tiempo».

Cerca de las tumbas imperiales

La última vez que el padre Marcos estuvo en Viena fue en 1699. Su salud no era la de otros tiempos, aunque hay que decir que nunca fue buena. Precisamente por esto el año anterior el emperador no lo había llamado a su lado.

Partió para Viena a principios de mayo de 1699 y a fines de mes se encontraba ya en la corte. En los meses sucesivos desplegó una actividad muy intensa. La paz con los turcos había sido firmada hacía algunos meses, el 26 de enero, en Carlowitz. Pero los negocios andaban tan mal que no se podían ni imaginar. Sobre todo las relaciones con la Santa Sede, perturbadas por la prepotencia del embajador imperial en Roma, que eran tensas y preocupantes. «Me estoy fatigando por el bien común -escribe por aquellos días a otro religioso-, y jamás he visto las cosas tan embrolladas como las he encontrado ahora». Y añadía: «Me encuentro en pésimo estado de salud... Y, sin embargo, he de trabajar más de la cuenta». Para acrecentarle más las molestias, también los particulares intervenían. «Me molestan mucho los frailes y los seglares, de modo que se necesitaría la paciencia de un santo Job». ¡Si al menos hubiera tenido a su lado al padre Cosme de Castelfranco, que le había acompañado tanto tiempo y era práctico en el despacho de la correspondencia y en el manejo de ciertos asuntos! Pero el padre Cosme había enfermado y quedado en Venecia. Así, debía hacerlo todo él solo. El calor del verano hacía más agotadoras las fatigas. Y como si todo ello no fuese suficiente, en vez de reservarse un poco el siervo de Dios, se imponía otras «mortificaciones voluntarias». De verdad, esto era mucho. «Si me viene un poco de fiebre estoy perdido -escribía el 29 de julio al padre Cosme-. Que Dios haga lo que sea para su mayor gloria. No deseo otra cosa».

Por desgracia la fiebre vino, con fuertes dolores de estómago y otros achaques. Hubo de guardar cama y, no obstante los cuidados que le prodigaron los médicos de la corte, siguió empeorando. Comenzaron a acercarse a su lecho los personajes más ilustres de Viena. Inmenso consuelo le produjo la bendición de Inocencio XII, conferida personalmente por el nuncio. «Tenemos al pobre padre Marcos en pésimo estado de salud, temiéndose mucho... que no pueda ver más Italia», escribía a su príncipe el enviado del duque Rinaldo de Este, el 12 de agosto. El mismo día recibió con gran edificación los últimos sacramentos y renovó la profesión.

La mañana del día 13 fueron a visitarle el emperador y su esposa. En afable conversación les dio sus recuerdos últimos y luego, con ánimo conmovido, les bendijo por última vez. Poco después entró en agonía. «El padre -escribía el emperador- exhalaba aquel espíritu que enardecía las almas». Así, con los soberanos arrodillados a su lado, estrechando con las manos el crucifijo, «expiró tan plácidamente que apenas se notó».

Los frailes hubieran querido celebrar las exequias al día siguiente, 14 de agosto, para no entorpecer la solemnidad de la Asunción. Pero, a fin de que fuesen más grandiosas, el emperador quiso diferirlas hasta el día 17. Entre tanto el cadáver quedó expuesto en la iglesia, dentro de la capilla imperial, sin que despidiese ningún mal olor. Nada más conocida la noticia de la muerte, fue tanta la gente que comenzó a afluir, que el cancel de la capilla peligraba, por lo que se hizo necesario reforzarlo con un buen número de guardias. De lo contrario, escribía el nuncio, «lo habrían destrozado a impulsos de la devoción».

Los funerales, celebrados por el obispo de Viena, con la presencia de toda la familia imperial y de los más altos personajes, acompañados por la capilla musical de la corte, más que un rito fúnebre, resultaron ser un auténtico homenaje triunfal.

Depositados sus restos mortales primero en el cementerio de los frailes, el 29 de abril de 1703 fueron trasladados a un sepulcro nuevo mandado construir por Leopoldo I en la iglesia del convento, junto a las tumbas imperiales. Se dice que, al abrir el féretro para el reconocimiento, su cuerpo, aunque ennegrecido, apareció intacto, y fue venerado por los soberanos.

El emperador estaba decidido a introducir cuanto antes la causa de beatificación. Pero murió muy pronto, en 1705. Sus sucesores no se encontraban en las condiciones más favorables para trabajar en este sentido, ya que estaban envueltos en lucha y guerra con la Santa Sede. Tan sólo a finales del siglo XIX, por iniciativa de los católicos austriacos, se volvió a pensar en la canonización y se introdujo el proceso. Nuevos retrasos se produjeron con motivo de las dos guerras mundiales y por otras razones. Hasta que en estos últimos decenios, encauzada según los nuevos criterios seguidos por la sección histórica de la Congregación para las causas de los santos, ha sido reasumida de nuevo. Se augura que podremos, finalmente, venerar en los altares a este hermano nuestro que se consagró todo entero al bien de la Iglesia, de las almas, y de la Europa cristiana.

(En efecto, el papa Juan Pablo II lo beatificó el 27 de abril del año 2003).

* * *

Nota bibliografica:

Sacra Rituum Congregatio, Sectio Historica, Viennen. seu Venetiarum beatificationis et canonizationis venerabilis servi Dei P. Marci ab Aviano... Positio super virtutibus ex officio concinnata, Typis polyglottis Vaticanis 1966.

Onno Klopp, Corrispondenza epistolare tra Leopoldo I imperatore ed il p. Marco d'Aviano, cappuccino, dai manoscritti originali tratta e pubblicata, Graz 1888.

Lettere inedite del p. Marco d'Aviano scritte negli anni 1682-1683 al'ecc. mosignor Francesco della Torre, ambasciatore imperiale a Venezia, Udine 1893.

N.B. Para una bibliografía más completa, ver la citada Positio, pp. 893-925.

Arturo M. de Carmignano di Brenta, O.F.M.Cap., Venerable Padre Marcos de Aviano. Una vida para el bien de la Europa cristiana, en AA.VV., «... el Señor me dio hermanos...». Biografías de santos, beatos y venerables capuchinos. Tomo I. Sevilla, Conferencia Ibérica de Capuchinos, 1993, págs. 301-325.

.

Comentarios

Publicar un comentario